El mundo de Edward Hopper es extraño. Y no solo por la sensación de desamparo, soledad o aislamiento que transmiten los personajes de sus cuadros. Es que casi nada encaja en su vida o en su obra. Se le adscribe al “realismo americano”, pero Hopper se formó en la Francia de los impresionistas y renegaba de sus contemporáneos. Fue un ilustrador profesional que odiaba la ilustración y en cuyos supuestos retratos urbanos de Nueva York jamás pinta ni sus rascacielos, ni su intenso tráfico, ni sus multitudes en las calles, ajeno por completo a la diversidad racial o las tensiones sociales de los años 60.

El primer impulso es asociar sus cuadros a instantáneas fotográficas, pero las composiciones de Hopper no tienen nada de apunte rápido del natural. Los juegos de luz sobre fachadas, tejados o penetrando en interiores son ejercicios mucho menos realistas de lo que aparentan, casi abstractos en ocasiones. Y, si es preciso, llega a recrear habitaciones, oficinas o cafés que no existen o que responden a una física imposible.

Es el caso de “Nighthawks”. Cuatro noctámbulos en un diner, personajes que no se cruzan la mirada en el interior de esta cafetería sin neones que la anuncien y sin nombre (el cartel superior es un reclamo publicitario de puros). Un local con una extraña barra triangular al que no sabemos por dónde se entra.

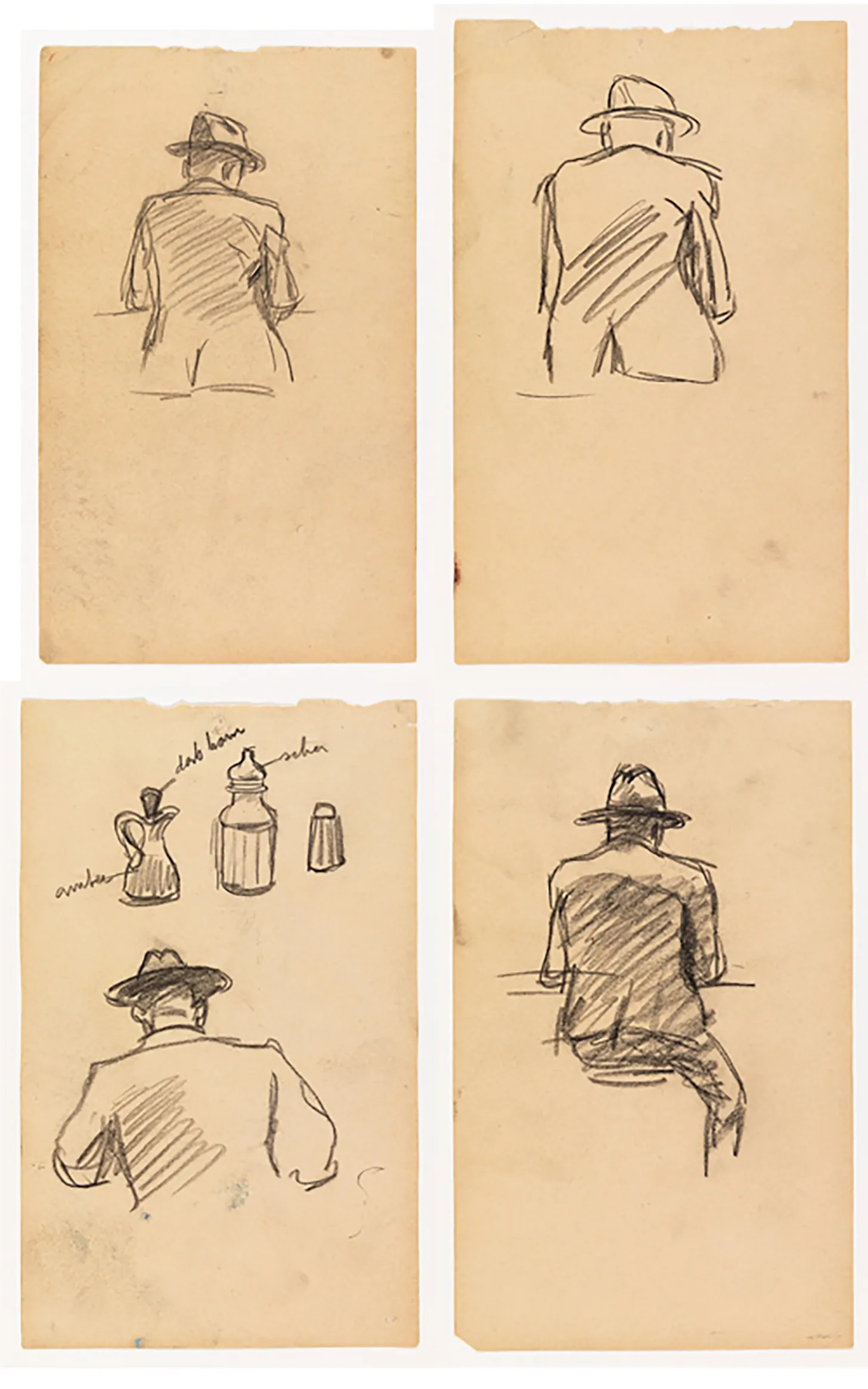

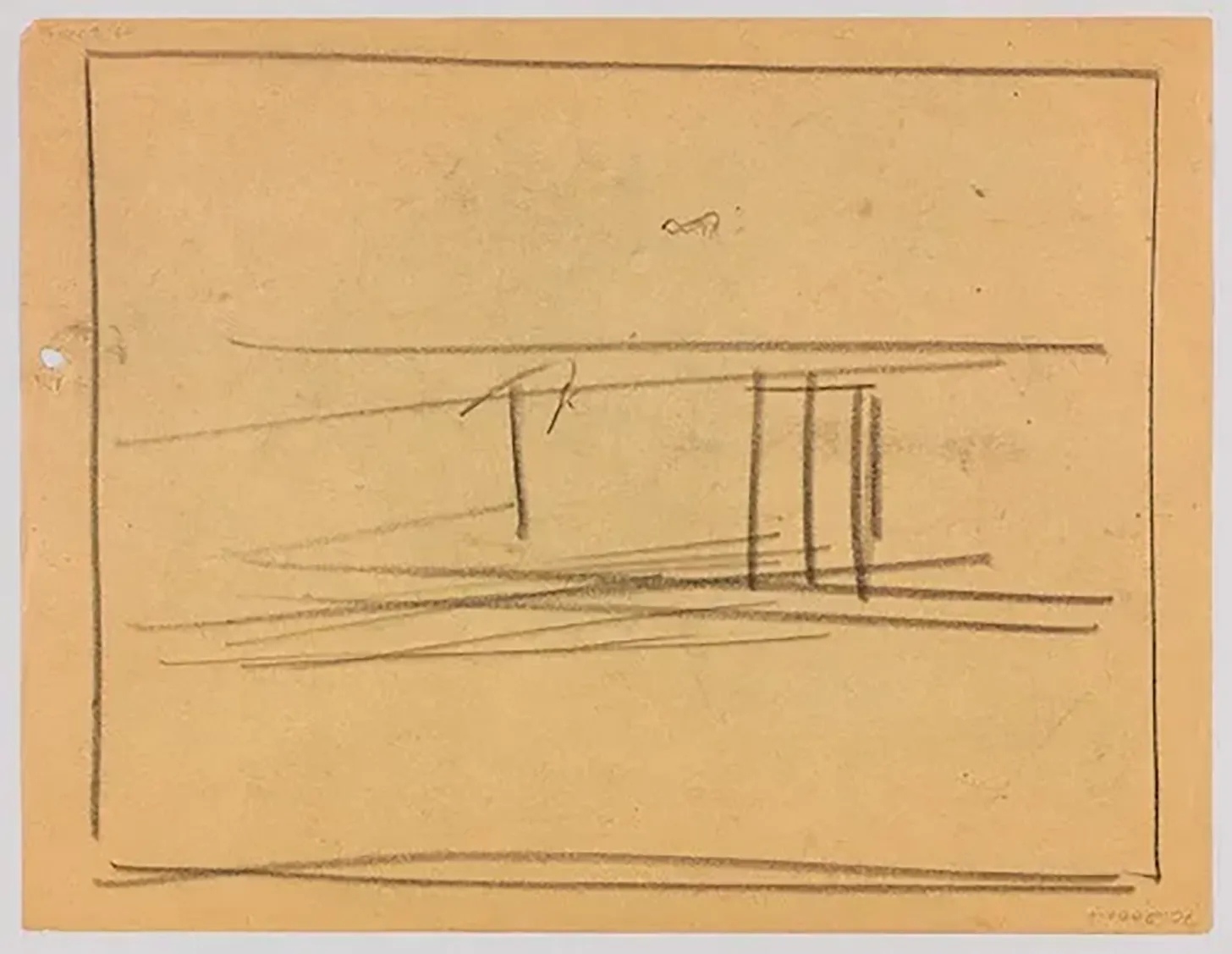

Como muestran los muchos bocetos previos, no es una estampa capturada durante un paseo nocturno de Hopper por su barrio. Es una creación donde mezcla elementos y apuntes previos. Cada sombra, gesto o escorzo responden a decisiones calculadas durante meses. Ideas que esbozaba mirándose en el espejo o pidiendo a su esposa Jo que posara para él, como siempre hacía cuando necesitaba incorporar figuras femeninas.